わたしは歩いているとき、自分が歩いていることを自覚することがよくある。歩いている自分自身について、「わたしは今こうして歩いている」というふうに意識的に自覚をするのである。

それは子供の頃からよくあったことだ。あるとき、通っていた小学校の近くの道を歩きながら、わたしは歩いている、そしてこれからも歩いて行く、と自覚したことを、今でも覚えている。

実際に足で一歩一歩歩くことと人生の歩みが、とても類似していると感じるようになったのは、ある程度歳を重ねてからである。

しかし不思議なことは、歳を重ねて人生を振り返り、過去の生活を思い起こすとき、わたしはその時々に住んでいた場所で、いつも歩いていた道を歩いてる自分の記憶が蘇ってくるのである。しかもそれは、その時々に、その場所のその道を歩いていた時に、歩いていることを自覚しながら歩いていたことをも含めて思い起こすのである。

言い換えるなら、わたしはよく歩くタイプで、しかも歩くときに歩いていることを自覚するのが癖になっているので、人生の思い出のどの場面でも、ある道を歩いていた記憶と、その時に歩いていることを自覚していたことの記憶が、言わばセットになって一緒に回想されるのである。

すでに子供の頃から、わたしは遥か先の人生の歩みに想いを馳せることが、よくあった。子供ながらに、これからのわたしの人生はどんなふうになるのだろうと、未知の未来に想いを馳せるのである。しかもそして、何となく人生は、子どもの自分がこうやって一歩一歩歩いているのと似たような感じで、やっぱり一歩一歩歩いて行くしかないんだろうなと、あまり子供らしくない高齢者が考えるようなことを、考えたりしていた。

それは子供らしくないし、気持ちが覚めすぎていると言えなくもない。逆に言えば、子供らしく何かに夢中になって、我を忘れると言った、本来は子供にとって大変望ましい充実感に満ちた生の喜びを、持ちにくいタイプの子供だったように思う。

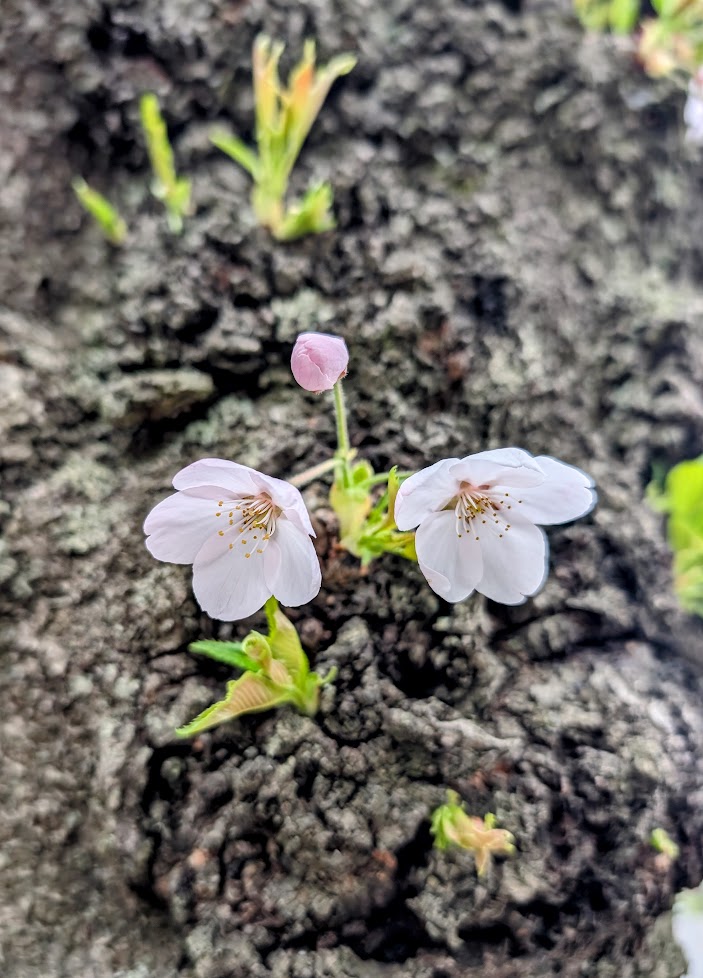

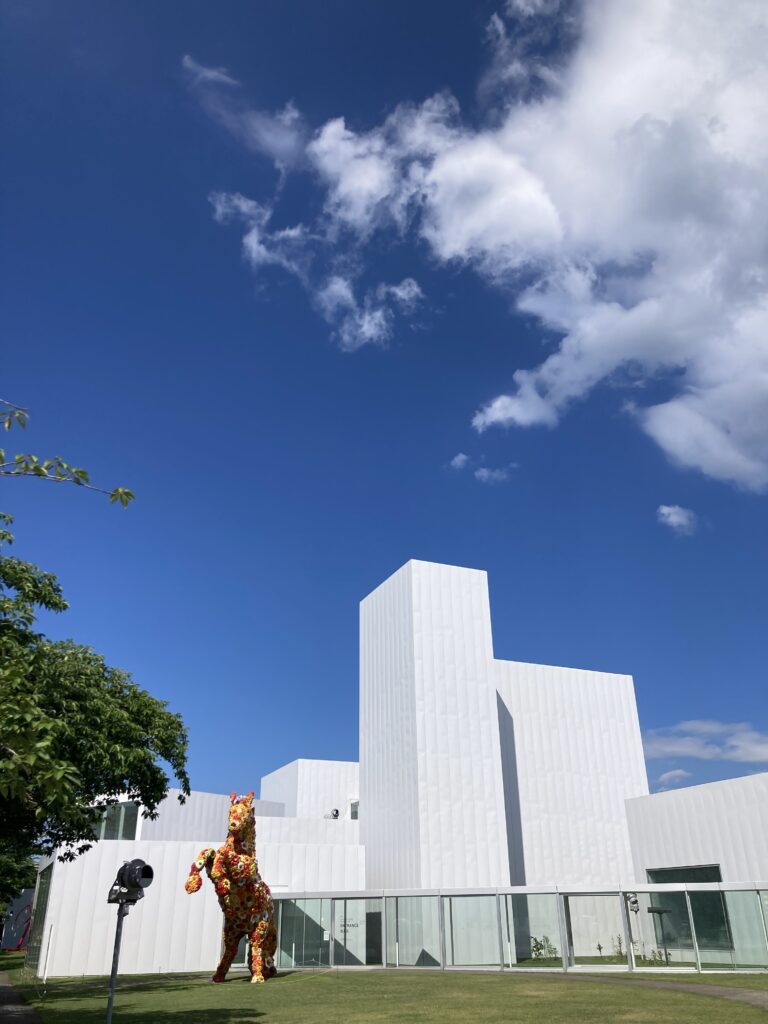

今時々散歩をして、路傍の草花や樹木や吹き抜ける風や抜けるような青空あるいはむせ返るような真夏の大気と入道雲にも、一種の緩やかな充実感を感じ味わうのは、おそらく、若い頃から、亡我するほどに強い充実感を持ちにくかった私が、自分なりに編み出した、緩やかで弱い充実感を感じるための工夫だったのだろうか。

わたしはあまり強くなく、むしろ弱いとも言えるような、静かな喜びが好きなのである。静かな喜びは、何ものにも替えがたいものだと思うのである。